29.09.2014 г. © Алоис Назаров. Перепечатка запрещена.

Этот место на карте Алматы

Пояснение к публикации

В октябре 2010 года на страницах газеты «Известия-Казахстан» был опубликован мой очерк «Тайна парковых могил раскрыта», в котором я обратился к теме, интересовавшей многих краеведов Алматы и просто жителей города: кто похоронен под двумя плитами, находящимися в западной части парка 28 героев панфиловцев.

На тот момент наибольшее хождение имела версия, что под могильными плитами покоится прах дочери бывшего генерал-губернатора Семиреченской области Г. А. Колпаковского Александры и его внука. Эта версия, например, в январе 2004 г. прозвучала из уст алматинского краеведа В. Н. Проскурина на вечере памяти Г. А. Колпаковского в Государственном академическом русском театре им. М. Ю. Лермонтова.

Я думаю, что правда о том, кто на самом деле покоится под двумя гранитными плитами в парке, так и так стала бы известной и без моего участия. Но в любом случае потребовались бы документальные подтверждения, которые мне и удалось отыскать в метрических книгах церквей города Верного. Именно это я считаю своим личным вкладом в разрешение загадки с двумя старыми верненскими могилами. И мне до сих пор непонятно, почему другие краеведы Алматы (как нынешние, так и жившие в прошлом) проигнорировали такой ценный источник, как церковные метрические книги.

Так выглядели могилы в парке в мае 2014 года

Хотя мой очерк «Тайна парковых могил раскрыта» напечатан уже четыре года назад и был однажды даже пересказан на другом сайте, многие жители Алматы по-прежнему не знакомы с новейшими выводами о том, кто похоронен в парке. Немало и таких, которые живут в Алматы не первый год, но даже не слышали об этих могилах. Поэтому повторение публикации моего очерка в Интернете считаю полезным для расширения познаний алматинцев и иногородних об одной из страничек в прошлом Алматы. Тем более, что сайт газеты «Известия-Казахстан», на котором мой очерк можно было найти (наряду с печатной версией газеты), уже не функционирует (как и перестала издаваться сама газета).

В очерке текст сохранен почти полностью. Исправлена вкравшаяся в него ошибка: дочь Колпаковского умерала не в ноябре, а в декабре 1860 г. Также для более удобного восприятия некоторые абзацы разбиты на два абзаца. Ну и добавлены фотографии тех метрических записей, которые раньше я не обнародовал (лаконичный формат газеты не позволил их опубликовать).

Добавлю также, что вскоре после выхода очерка могилы в парке привели в порядок. Наибольшее участие в этом принял, как надо полагать, причт находящегося рядом Свято-Вознесенского собора, возможно, также Союз православных граждан Казахстана. Теперь между плитами водружен крест. Но имена погребенных не написали. К сожалению, в Алматы находятся и сторонники убрать из парка эти две могилы.

Тайна парковых могил раскрыта

800 метров признания

Г. А. Колпаковский

«Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного граниты да черная якорная цепь над ними – смертная двуспальная опочивальня!»

Такими были две могилы в парке Федерации, бывшем Пушкинском саду, сейчас имени 28 гвардейцев-панфиловцев, описанные в романе «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского, в 1937 г. С тех пор парк сильно преобразился, но два надгробия как стояли, так и продолжают стоять. Только цепи уже давным-давно нет. Безымянные же могилы обросли легендами. И одна из них – что под плитами покоится чета Герасима Алексеевича и Мелании Фоминичны Колпаковских. Хотя вполне могли бы.

В самом начале 20-го века было намерение перенести в Верный прах генерала от инфантерии и его супруги из Санкт-Петербурга, с Никольского кладбища в Александро-Невской лавре, в административный центр края, для развития которого Герасим Алексеевич, будучи его военным губернатором, сделал очень много. Но не сложилось. Сначала свершилась одна революция, вскоре – другая. А там уж было не до переноса останков генерала, олицетворявшего для новой власти и ненавистный царский режим, и позорное колониальное прошлое. Деньги, собранные общественностью на сооружение бюста Колпаковскому в Пушкинском саду, израсходовали на строительство детской площадки (это тоже можно записать в счет благих дел Колпаковского, только посмертных). А проспект его имени переименовали в проспект имени вождя пролетарской революции.

То, что могильные плиты достояли до наших дней, – в некотором роде чудо. Из того же «Факультета ненужных вещей» узнаем, что директор краеведческого музея, разместившегося по соседству, в закрытом Туркестанском кафедральном соборе, не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины. Можно не сомневаться, что так оно и было в действительности. Ведь в образе главного героя, сотрудника этого музея, много автобиографичного – писатель Юрий Осипович Домбровский какое-то время сам работал в музее и уж хорошо знал намерения его тогдашнего директора.

Могила Г. А. Колпаковского в Санкт-Петербурге. Фото Аллы Дубровиной

Могила М. Ф. Колпаковской (жена Колпаковского) в Санкт-Петербурге. Фото Аллы Дубровиной

Итак, могильные плиты хотели убрать. Но герой дилогии Домбровского, вмешался: «Все это как-никак, а история, краеведенье. Времена меняются. Вот Хабаров уже опять великий человек, и Кутузов тоже великий человек, и даже суворовский музей открыт опять в Ленинграде. Так мало ли что! Повремените».

Как в воду глядел Юрий Осипович! Времена точно переменились. И генерала Герасима Алексеевича Колпаковского нынешняя власть реабилитировала, если так можно выразиться, признала его заслуги как перед краем, так и перед городом. Есть теперь в Южной столице Казахстана и улочка имени Колпаковского, бывшая Новосельская, длинной 800 метров. И памятник на месте Узынагашской битвы позволили восстановить и торжественно открыть. Как известно, тем успешным для небольшого отряда русских и казахских воинов сражением командовал Герасим Алексеевич Колпаковский. В нынешнем году 150 лет со дня той битвы [так оно и было в 2010 г. – А. Н.].

Задача с двумя неизвестными

Так выглядели могилы в парке в августе 2006 года

Итак, герой Юрия Домбровского ошибался, считая, что в парке покоится бывший военный губернатор и его супруга. Но ошибался не только он один, но и многие другие жители города. Скорее всего, это была широко распространенная городская легенда тех лет, о захоронении в парке именно генерала и генеральши, которую Юрий Осипович наверняка не раз слышал, после того, как судьба забросила его в столицу Казахстана в начале 1930-х годов. А не выдумка автора. И можно догадаться, откуда у ней ноги растут.

По-видимому, информация о намерении перенести прах первого военного губернатора края в Верный была так широко растиражирована, что многие верненцы решили, что это было сделано. С легкой руки писателя легенда оказалась живучей. Читавшие дилогию Домбровского верили написанному о том, что в парке похоронен генерал Колпаковский с женой. И пересказывали это тем, кто этих книг не читал. Мой сосед, умерший два года назад, до конца своих дней был убежден в истинности версии из дилогии Домбровского.

Раскрыть тайну парковых могил пытались не раз. Больше всего для этого сделал покойный краевед Николай Ивлев. Он отыскал убедительные данные, что в парке были похоронены именно родственники Герасима Колпаковского. В 1997 г. вышла его статья «Кто похоронен в парке?» В ней он привел все известные ему версии о том, кто может покоиться под гранитными плитами, что само по себе интересно. По одной, там похоронены две неизвестные девочки, утонувшие в Малой Алматинке. По другой – священнослужители Кафедрального собора. По третьей – дети Герасима Колпаковского.

Сам Ивлев всерьез рассматривал только третью версию, в которую внес корректировку. Он отыскал изданную в Ташкенте в 1911 г. брошюру «Краткая памятка о первом наказном атамане Семиреченского казачьего войска Герасиме Алексеевиче Колпаковском». Как раз из той брошюры стало известно о намерении перенести прах генерала и его супруги из Петербурга в Верный и захоронить там же, где находятся могилы двух их детей – в Пушкинском сквере, что напротив женской гимназии. Имена детей в брошюре не названы. Второй документ, на который ссылался Ивлев, было письмо Колпаковского верненскому архитектору и учителю гимназии Павлу Гурдэ, написанное, по-видимому, в 1894 г. В письме есть такая фраза: «Позвольте принести от себя и от жены глубокую признательность за выраженную готовность исполнить нашу усердную просьбу об исправлении скромных памятников над могилами наших дочери и внука». Особенности надмогильных камней, описанные в письме, совпадают с сохранившимися останками могил.

Николай Ивлев предположил, что в одной из могил похоронена дочь Александра, вышедшая замуж за архитектора Базилевского. По его версии, она умерла в конце 1890 или начале 1891 г. во время родов и была похоронена в парке вместе с умершим младенцем. Откуда взялась убежденность краеведа, что похоронена именно Александра и эта дата? В послужном списке генерала Колпаковского, копия которого хранится в ЦГА РК, в разделе о семье указаны две дочери – Мария и Александра и два сына – Михаил и Григорий. Последнее событие в карьере Герасима Колпаковского, отмеченное в этом документе – назначение его членом Военного совета в 1889 г. Из этого следует, что сам документ составлялся где-то в 1889 или 1890 году. Раз дочери генерала в нем указаны, то они на тот момент были живы. О Марии точно известно, что она умерла и похоронена в Ташкенте. Следовательно, по методу исключения, в парке похоронена Александра. Вполне логично. Тем более и в послужном списке генерала за 1877 г. кроме Марии и Александры другие дочери не указаны. С точностью датировки несколько сложнее. Предполагаемую дату смерти можно было бы протянуть до осени 1894 г, до предположительной датировки письма.

Версия Николая Ивлева о могилах в парке, кажется, была прията не только многими другими историками, но и журналистами, правда, как это часто бывает, в публикациях ее пересказывают иногда с искажениями.

Задача с двумя неизвестными

Казалось бы, остается установить имя внука Колпаковских, дату смерти их дочери Александры и младенца, и в деле о могилах в парке можно ставить точку. Именно это и вознамерился сделать автор этой статьи и разгадать, наконец, алматинскую тайну века, перекочевавшую из 20-го века в 21-й. К сожалению, в поисках ответа на вопрос о том, кто погребен в парке, краеведы пренебрегли очень важными документами – метрическими книгами, ведением которых занимались церкви. В них фиксировалось движение населения – факты рождения, брака, смерти. Приводились конкретные имена, отчества, фамилии, звания, должности, даты. В общем, неоценимый источник сведений по генеалогии и истории. Вот к этому типу источников я и решил обратиться в поисках ответа.

Но одно дело захотеть что-то найти, другое дело – найти. В дореволюционных метрических книгах заключены сведения о десятках тысяч людей, и отыскать упоминание нужного человека непросто, особенно если точно неизвестна дата интересующего события из его биографии. Нередко задача напоминает поиск иголки в стоге сена. В мою задачу входил поиск в метрических книгах о рождении, смерти и браке сведений о верненцах, которые в период между 1880 и началом 1890-х годов носили фамилию Базилевский/Базилевская. Период такой взят потому, что именно в этом промежутке произошла предполагаемая кончина погребенных в парке людей.

Казалось бы, остается установить имя внука Колпаковских, дату смерти их дочери Александры и младенца, и в деле о могилах в парке можно ставить точку. Именно это и вознамерился сделать автор этой статьи и разгадать, наконец, алматинскую тайну века, перекочевавшую из 20-го века в 21-й. К сожалению, в поисках ответа на вопрос о том, кто погребен в парке, краеведы пренебрегли очень важными документами – метрическими книгами, ведением которых занимались церкви. В них фиксировалось движение населения – факты рождения, брака, смерти. Приводились конкретные имена, отчества, фамилии, звания, должности, даты. В общем, неоценимый источник сведений по генеалогии и истории. Вот к этому типу источников я и решил обратиться в поисках ответа.

Но одно дело захотеть что-то найти, другое дело – найти. В дореволюционных метрических книгах заключены сведения о десятках тысяч людей, и отыскать упоминание нужного человека непросто, особенно если точно неизвестна дата интересующего события из его биографии. Нередко задача напоминает поиск иголки в стоге сена. В мою задачу входил поиск в метрических книгах о рождении, смерти и браке сведений о верненцах, которые в период между 1880 и началом 1890-х годов носили фамилию Базилевский/Базилевская. Период такой взят потому, что именно в этом промежутке произошла предполагаемая кончина погребенных в парке людей.

За два месяца архивных изысканий нашлись две записи, имеющее отношение ко всей этой истории. Во-первых, запись о браке Федора Васильевича Базилевского и Александры Герасимовны Колпаковской. Бракосочетание состоялось в октябре 1880 г.

Запись о браке Ф. В. Базилевского и А. Г. Колпаковской

Во-вторых (а это самая значительная находка) – запись о смерти сына «ташкентского местного архитектора» Федора Васильевича Базилевского по имени Владимир, наступившая 9 июля 1882 г. Мальчика отпели и похоронили на следующий день.

Запись о смерти внука Колпаковского Владимира Базилевского (левая часть метрической книги)

Запись о смерти внука Колпаковского Владимира Базилевского (правая часть метрической книги)

Это был первенец Федора и Александры Базилевских, умерший в возрасте одного года. Если допустить, что мать умерла при родах, а ребенок прожил еще год, то тогда бы запись об отце (матерей в списке умерших детей не указывали, только вдовых) сопровождалась словом «вдовец». Но этого нет! Значит в 1882 г. мать Владимира Базилевского, она же дочь Герасима Колпаковского пребывала в полном здравии. Даже если бы она и скончалась тогда при родах, то это могло произойти не в Верном. И вот почему.

Я изучил метрические записи Кафедрального собора о рождении за 1881 г. (тогда в самом Верном других церквей не было). И не нашел никакой записи о рождении Владимира Базилевского. Из этого следует, что он родился в другом месте и только после рождения был перевезен в Верный. Вероятным местом рождения был Ташкент. Это следует из названия должности его отца – «местный ташкентский архитектор». На то, что супруги Базилевские жили тогда в Ташкенте, указывают и биографические сведения о некоем Николае Федоровиче Базилевском, родившемся в Ташкенте в 1883 г. (найдены на сайте мемориала «Память»). Без сомнения – это второй ребенок Федора и Александры Базилевских.

Не сомневаюсь, что один из погребенных в парке – именно Владимир Базилевский. Если бы это было не так, то тогда пришлось бы ответить на ряд вопросов, не укладывающихся в рамки здравого смысла. Прежде всего – почему архитектор Гурдэ взялся добровольно ухаживать за могилами дочери и внука Колпаковских и пренебрег могилой Владимира Базилевского? Или – неужели могилы близких людей генерала Колпаковского были разбросаны по разным кладбищам? Ведь общеизвестная практика и прошлого, и современности – хоронить родственников, если есть возможность, рядом. Но, признав, что в парке похоронен Владимир Базилевский, следует отвергнуть версию о том, что рядом покоится его мать. Можно, конечно, возразить, что она скончалась позже при родах другого ребенка и была похоронена рядом с первенцем. Но могил-то две, а не три, да и Колпаковский в своем письме пишет о дочери и только об одном внуке. Так кто же тогда лежит во второй могиле?

Ответ на это вопрос дает запись из метрической книги о родившихся в укреплении Верном за 1859 г., найденная мной в 1998 г. Тогда я еще не знал, что это имеет отношение к двум могилам в парке. Так вот, 2 января 1859 г. в семье начальника Алатавского округа и киргиз Большой орды майора Герасима Алексеевича Колпаковского и его жены Мелании Фоминичны родилась дочь Леонилла. А недавно нашел и запись о смерти этой девочки. Она умерла в декабре 1860 г.

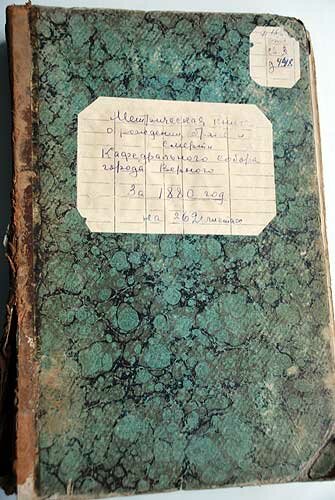

Запись о рождении дочери Колпаковского Леониллы

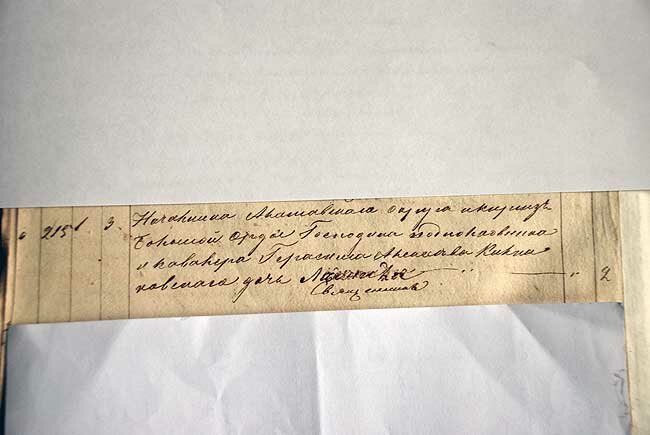

Лист с записью о смерти Леониллы Колпаковской (запись № 215)

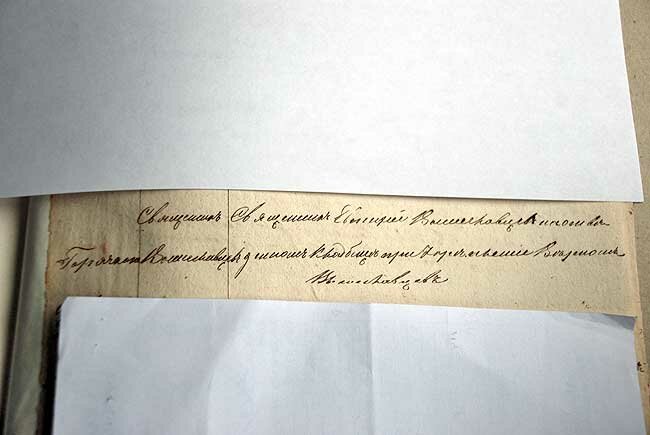

Запись о смерти Леониллы Колпаковской (левая часть метрической книги)

Запись о смерти Леониллы Колпаковской (правая часть метрической книги)

А теперь самое интересное. На завершающем этапе поисков в архиве мне удалось выйти на женщину, являющуюся потомком Базилевских. В присланном мне письме есть такие строки: «Хочу сообщить Вам, что Александра Герасимовна Базилевская умерла 11 июня 1931 года в городе Смоленске. История о ее смерти при родах – чья-то выдумка. Захоронение в соборном саду действительно принадлежит семье Колпаковских-Базилевских. В одной из могил похоронен сын Александры Герасимовны и Федора Васильевича Владимир».

У меня нет оснований не верить этому сообщению. Прежде всего из-за приводимых деталей – факт женитьбы Базилевского на Колпаковской, их имена и отчества, имя их первенца Владимира и факт его смерти. О существовании Владимира Базилевского до моих архивных разысканий историкам вообще ничего не было известно (обязательный для исследователей лист использования документа в метрической книге за 1882 г. до моего ознакомления с ней был чист). Конечно, факт смерти Александры Базилевской в Смоленске не мешало бы подтвердить документально. Надеюсь, это удастся со временем сделать.

В 2004-м представители православной общины обратились с открытым письмом к акиму Алматы и предложили привести две безымянные могилы в парке в порядок и написать на них имена погребенных. Тогда они были уверены, что одно из них – Александра Базилевская-Колпаковская. Мои архивные находки и свидетельство потомка Базилевских в корне изменяют эту точку зрения. Если двум могилам в парке и суждено когда-то вновь обрести таблички, то на них, уверен, должны быть начертаны такие имена: Леонилла Герасимовна Колпаковская (3.01.1859 – 1.12.1860), Владимир Федорович Базилевский (1881 – 9.07.1882). Все даты – по старому стилю (как в метрических книгах).

Гурдэ в 1896 г. написал верненскому городскому голове И.Д. Лутманову письмо с предложением увековечить память Г.А. Колпаковского. Из него узнаем, что генерал навсегда покинул Семиречье в 1889 г. В то время он здесь не занимал никаких должностей и приезжал, очевидно, повидаться с родственниками (у него в Верном служил брат), знакомыми, проститься с городом и с могилами любимых дочери и внука – Леониллы и Владимира.

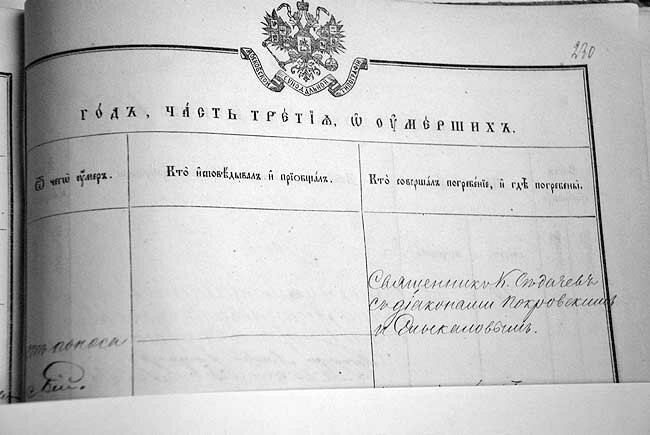

Документы, с которых делались фотокопии

Заполненный мной бланк заказа на изготовление фотокопий

Обложка архивного дела (1882 г.)

Обложка архивного дела (1858–59 гг.)

Обложка архивного дела (1860 г.)

Обложка архивного дела (1880 г.)

29.09.2014 г. © Алоис Назаров. Перепечатка запрещена.

Количество просмотров страницы: 4989

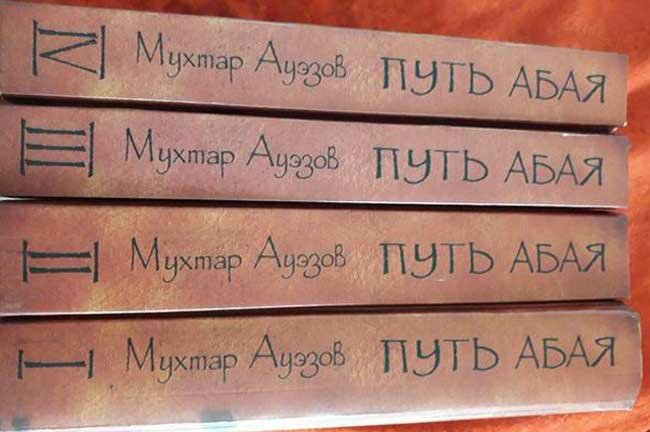

Верный и верненцы в романе-эпопее «Путь Абая»

Верный и верненцы в романе-эпопее «Путь Абая» Сколько фонтанов в Алматы?

Сколько фонтанов в Алматы? Сколько лет истории фонтанов Алматы?

Сколько лет истории фонтанов Алматы? «Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного граниты да черная якорная цепь над ними – смертная двуспальная опочивальня!»

«Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного граниты да черная якорная цепь над ними – смертная двуспальная опочивальня!»